गद्य :: शैलेंद्र साहू

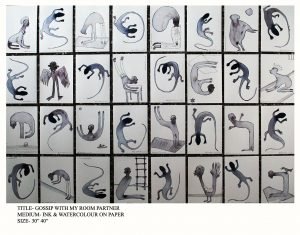

तस्वीरें :: राजकुमार साहनी

वह बहुत दिनों से बस ऐसे ही आलसी सूअर की तरह पड़ा हुआ था—बिस्तर पर लोटते हुए, दरवाज़े के पास पड़े उस चमड़े के एक जोड़ी जूते की तरह जिसे हम बिसरा चुके थे :

वह बहुत दिनों से बस ऐसे ही आलसी सूअर की तरह पड़ा हुआ था—बिस्तर पर लोटते हुए, दरवाज़े के पास पड़े उस चमड़े के एक जोड़ी जूते की तरह जिसे हम बिसरा चुके थे :

वे जूते पाँव काटते थे

हम वक़्त

इस तरह दोनों बेकार।

जब इस तरह पड़े रहने से हम थक जाते, तब उठ कर जीवन हॉस्पिटल के पास चाय की टिपरी पर चले जाते दो-चार घंटे में वहाँ से ऊब कर वापिस कमरे में लौट आते, आकर फिर पड़ जाते, बस यही दिनचर्या थी हमारी। कमरे और जीवन हॉस्पिटल के पास चाय की टिपरी के बीच घूमती-ठहरती हुई—शराब और गाँजे के धुएँ और चाय की चाशनी में लिथड़ी हुई।

फिर अचानक से एक दुपहर वह उठा और दरवाज़े के पास पड़े जूतों को कमरे में खींच लाया, शीट निकाली, रंग फैलाए और बस पसर कर बैठ गया—किसी ध्यानमग्न मोची की तरह। थोड़ी ही देर में एक जूते का मुँह कुत्ते की तरह खुल गया था—लार टपकाता, हल्के से गुर्राता हुआ, दाँत छुपकर बाहर को निकले हुए, जैसे पूरी दुनिया को काट खाना चाहते हों… पर उससे पहले ठहर कर दुनिया को जैसे बस तौलना हो रहा हो। दूसरे जूते ने आँखें मूँद कर अपने सूअर से चेहरे को धरती में टिका दिया था—नींद और नि:संगता से भर कर।

ये राजकुमार साहनी था/है। मेरा बहुत पुराना और बहुत दिनों का रूम पार्टनर—बनारस में गंगा के घाट से उठ कर आया एक साँवला-सा पतला-दुबला-नाराज़-उदास मछुआरा। कॉलेज में मेरा एक साल जूनियर और अनुभवों की दुनिया में मुझसे दस साल सीनियर—राजकुमार साहनी।

ये राजकुमार साहनी था/है। मेरा बहुत पुराना और बहुत दिनों का रूम पार्टनर—बनारस में गंगा के घाट से उठ कर आया एक साँवला-सा पतला-दुबला-नाराज़-उदास मछुआरा। कॉलेज में मेरा एक साल जूनियर और अनुभवों की दुनिया में मुझसे दस साल सीनियर—राजकुमार साहनी।

शाम होते-होते उसके चेहरे पर नूर आ गया था। हम अब ठसके से इतराते हुए बेशर्मी से उधार की चाय पी सकते थे, क्योंकि उसे अपने बीते ख़ाली महीनों का हिसाब मिल गया था।

…अगले कुछ दिनों में उस एक जोड़ी जूते को मैंने बहुत-से रंगों में देखा, बहुत-सी भाषाएँ बोलते हुए सुना, कभी गाते गुनगुनाते और कभी चीख़ते-चिल्लाते या दर्द और अकेलेपन से छटपटाते हुए समझा, और कभी ग़ायब हो जाने की आकांक्षा से हवा में घुलते हुए भी देखा। ये जूते वॉन गॉग के उन जूतों से अलग थे, जिनसे वॉन गॉग का दर्द और पसीना और मवाद रिसता था। ये राजधानी में सपने देखते इक्कीसवीं सदी के एक महत्वाकांक्षी मछुआरे के जूते थे—आधुनिकता से आक्रांत, पर आधुनिक हो जाने की चाह लिए—बावरे और बौखलाए हुए जूते।

राजकुमार बोलते हुए आधे शब्द खा जाता है, आधे हड़बड़ाते हुए निकलते हैं और बाक़ी बचे-खुचे बाहर आकर हवा में घुल जाते हैं… सामने वाले को हासिल में सिर्फ़ उत्तेजना से थरथराती हुई आवाज़ और चेहरे पर नाचती अलग-अलग रंगों की भंगिमाएँ ही मिलती हैं। शुरू-शुरू में मुझे भी उलझन होती थी, फिर मैंने उसके चेहरे को कैनवस की तरह देखना-सुनना सीख लिया, जैसे कोई घुन्ना पति अपनी हर वक़्त बड़बड़ाती बीवी के साथ रहना सीख लेता है। (स्त्रीवादी चाहें तो अपनी सुविधानुसार इसे उल्टा पढ़ लें।)

राजकुमार बोलते हुए आधे शब्द खा जाता है, आधे हड़बड़ाते हुए निकलते हैं और बाक़ी बचे-खुचे बाहर आकर हवा में घुल जाते हैं… सामने वाले को हासिल में सिर्फ़ उत्तेजना से थरथराती हुई आवाज़ और चेहरे पर नाचती अलग-अलग रंगों की भंगिमाएँ ही मिलती हैं। शुरू-शुरू में मुझे भी उलझन होती थी, फिर मैंने उसके चेहरे को कैनवस की तरह देखना-सुनना सीख लिया, जैसे कोई घुन्ना पति अपनी हर वक़्त बड़बड़ाती बीवी के साथ रहना सीख लेता है। (स्त्रीवादी चाहें तो अपनी सुविधानुसार इसे उल्टा पढ़ लें।)

किसी भी कलाकार की रचना-प्रक्रिया पर उससे बात करना या उससे सीधे मुँह साक्षी होना, दो बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं, और राजकुमार के संदर्भ में उसके अनगढ़ शब्दों को सुनने और उसे काम करते हुए ऑब्जर्व करने, दोनों का ही मुझे मौक़ा मिला, इसलिए भी मैं आधिकारिक तौर से उन दिनों का कुछ ठीक-ठाक-सा अनुवाद कर सकता हूँ।

मसलन कॉलेज के दिनों के उसके शुरुआती जल-रंगों या रेखाचित्रों में बी.एच.यू. (बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी) या कह लें प्रणाम सिंह का नीरस प्रभाव नज़र आता है और फिर बीच के बरसों में वह कभी एडवर्ड मुंच की ‘चीख़’ (The Scream) में अपनी चीख़ मिलाता है, कभी इम्प्रेशनिस्ट्स के बीच जाकर बैठ जाता है और अंततः काफ्का के ‘मेटामोर्फोसिस’ में उसे कुछ समय के लिए ही सही, पर सुस्ताने को शरण मिलती है… और फिर फ़ाइनल इयर आते-आते लोगों को आतंकित करने के लिए बनाए हुए उसके आकृतिमूलक काम भी कॉलेज छूटने के साथ ही छूट जाते हैं, जिनमें एक ख़ास तरह का गर्वमिश्रित ग़ुस्सा भी था :

‘‘कि देखो मुझे काम आता है। मैं इन रेखाओं को अपने इशारे पर चला सकता हूँ। इन आकृतियों के साथ मैंने बनारस के रेलवे स्टेशन पर रातें बिताई हैं। इनके साथ मैं दिलशाद गार्डन की कुष्ठ रोगी कॉलोनी से निकलकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की इस फ़ाइन आर्ट्स कैंटीन में बैठ कर गाना गाने आया हूँ। मैं तुम लोगों से अलग हूँ। मेरे दिमाग़ में मछलियाँ तैरती हैं और मैंने अपनी देह को गलने से बचाया है। तुम्हारे डियो की ख़ुशबू मेरे ज़ेहन को बीमार करती है। मैं तुम्हारी इस सजीली-चमकीली दुनिया में एक सेंध हूँ। तुम मुझे स्वीकारो, उससे पहले मैं तुम्हें नकारता हूँ।’’

इस नकारने की प्रक्रिया से लगभग हर बेचैन कलाकार कभी न कभी होकर गुज़रता है। राजकुमार भी कोई अपवाद नहीं। और कॉलेज से बाहर आने के कुछ सालों के भीतर ही उसका यह रूमानी ग़ुस्सा भी धुआँ-धुआँ हो गया। उसे समझ में आ गया कि काँच के घरों से बाहर झाँकती आँखें भी उदास और अंगार हुआ करती हैं। दुःख सबको छलता है, और सुख सबके लिए मरीचिका है।

बनारस के सबसे अंतिम घाट या कह लें सबसे पहले घाट (राजघाट) के पास जहाँ गंगा से वरुणा नदी आकर मिलती है, एक गाँव है, जिसे सरायमोहाना और कुछ बहुत पुराने लोग वरणा के नाम से भी पुकारते हैं। वहीं के एक मछुआरा परिवार में राजकुमार ने पाँच भाइयों के बाद छठवाँ बन कर आँखें खोलीं। पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे और माँ ने कभी थकना नहीं जाना, भाई मुँह अँधेरे मछली पकड़ कर लाते और माँ सिर पर टोकरी लिए उन्हें बाज़ार में बेच आतीं, साथ में खऊआ (मिठाई) के लालच में उनसे चिपका हुआ उनके साथ किन्दरता (छत्तीसगढ़ी शब्द, अर्थ : भटकता) राजकुमार होता। दसवीं में फ़ेल होने के बाद माँ ने पूछा : ‘‘क्या तुझे भी भाइयों की तरह मछली पकड़ना है ज़िंदगी भर?’’

बनारस के सबसे अंतिम घाट या कह लें सबसे पहले घाट (राजघाट) के पास जहाँ गंगा से वरुणा नदी आकर मिलती है, एक गाँव है, जिसे सरायमोहाना और कुछ बहुत पुराने लोग वरणा के नाम से भी पुकारते हैं। वहीं के एक मछुआरा परिवार में राजकुमार ने पाँच भाइयों के बाद छठवाँ बन कर आँखें खोलीं। पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे और माँ ने कभी थकना नहीं जाना, भाई मुँह अँधेरे मछली पकड़ कर लाते और माँ सिर पर टोकरी लिए उन्हें बाज़ार में बेच आतीं, साथ में खऊआ (मिठाई) के लालच में उनसे चिपका हुआ उनके साथ किन्दरता (छत्तीसगढ़ी शब्द, अर्थ : भटकता) राजकुमार होता। दसवीं में फ़ेल होने के बाद माँ ने पूछा : ‘‘क्या तुझे भी भाइयों की तरह मछली पकड़ना है ज़िंदगी भर?’’

उस दिन से उसके दिमाग़ में जैसे कोई कीड़ा पड़ गया—सोचने, खो जाने और सवाल करने का कीड़ा। यह कीड़ा उसे कृष्णमूर्ति फ़ाउंडेसन के चैरिटी स्कूल मेरठ ले गया और फिर अपने कुष्ठ रोगी भाई के साथ दिल्ली के दिलशाद गार्डन में कुष्ठ रोगियों की कॉलोनी तक भी… जहाँ तिल-तिल गलते समाज के हाशिए पर पड़े हुए लोग—पट्टियों से अपनी झरती हुई देह को लपेटे, मरने का इंतज़ार करते हुए, सचमुच में मरते हुए—जीवन की कुरूपता और दुनिया की विद्रूपता पर मुस्कुराते हुए नज़र आते… और इन सबके बीच रहते हुए ग़ायब हो जाऊँ की तरह राजकुमार, छुपकर कुष्ठ रोगी कॉलोनी वाले बस स्टॉप से दो स्टॉप आगे आकर बस पकड़ने वाला लड़का कि कहीं दोस्तों द्वारा देख न लिया जाऊँ।

लेकिन वह ग़ायब नहीं हुआ, न ही किसी दोस्त ने उसे देखा। हाँ, उस कॉलोनी से बाहर आते भाई ज़रूर गल कर ग़ायब हो गए और इस तरह मछली वापिस लौटती है—मुस्कुराती हुई—घायल, अपने सारे घाव छुपाती हुई। पट्टियों से लिपटी दुनिया को सुंदर देखती हुई, दुनिया में सुंदर दिखती हुई। मनहूस शहरों की मरहम-पट्टी करता, पूरी भीड़ को अपने में समोते हुए या भीड़ में ख़ुद को खो देने की कोशिश करता हुआ राजकुमार भी वापिस लौटता है—नदी और नाव भी उसके साथ ही वापस लौटते हैं, पर इस बार अपने होने की शर्मिंदगी के साथ नहीं बल्कि अपने होने को स्वीकारते हुए।

पहली ही नज़र में इस दौर की उसकी पेंटिंग्स चौंकाती हैं, कन्फ्यूज़ भी करती हैं, जिसमें ‘13 ज़माती’ (देखें : इस प्रस्तुति की फ़ीचर्ड इमेज़) फिल्म ‘दि लास्ट सपर’ में बदल जाती है। (हालाँकि पहली नज़र में इस काम को ख़ुद मैंने भी नापसंद किया था या कह लें नकार दिया था, जिसके लिए मुझे अब अफ़सोस है।)

पहली ही नज़र में इस दौर की उसकी पेंटिंग्स चौंकाती हैं, कन्फ्यूज़ भी करती हैं, जिसमें ‘13 ज़माती’ (देखें : इस प्रस्तुति की फ़ीचर्ड इमेज़) फिल्म ‘दि लास्ट सपर’ में बदल जाती है। (हालाँकि पहली नज़र में इस काम को ख़ुद मैंने भी नापसंद किया था या कह लें नकार दिया था, जिसके लिए मुझे अब अफ़सोस है।)

एक पेंटिंग में एक बड़ी-सी नाव में स्टूल पर फूल लिए एक गमला बैठा है। दूसरी नज़र में ये पेंटिंग्स अंदर से बाहर घूरती हुई नज़र आती हैं और तीसरी नज़र तक आते-आते दृश्य और दर्शक एक हो चुके होते हैं—न कोई अच्छा, न कोई बुरा—सब बराबर। कुँवर नारायण के शब्दों में कहें तो : ‘कोई दूसरा नहीं’ की स्वीकारोक्ति-सा।

इस तरह वक़्त गुज़रता जाता है और अब वह एक पका हुआ महीन आदमी है, जो ख़ाली कमरों में अकेले भटकते हुए छिपकलियों से बातें करता है, नौकरी करता है, नौकरी छोड़ता है, अपने गाँव जाता है, गाँव की दीवारें पेंट करता है, वहाँ के बच्चों को बताता है कि सपने देखो, रंग भरो, उड़ो और गाँव के बच्चे उसके साथ उड़ने लगते हैं। टोलियाँ बनाकर उसके साथ-साथ अपने गाँव की दीवारों और अपने ज़ेहन में भी रंग भरने लगते हैं।

इस तरह वक़्त गुज़रता जाता है और अब वह एक पका हुआ महीन आदमी है, जो ख़ाली कमरों में अकेले भटकते हुए छिपकलियों से बातें करता है, नौकरी करता है, नौकरी छोड़ता है, अपने गाँव जाता है, गाँव की दीवारें पेंट करता है, वहाँ के बच्चों को बताता है कि सपने देखो, रंग भरो, उड़ो और गाँव के बच्चे उसके साथ उड़ने लगते हैं। टोलियाँ बनाकर उसके साथ-साथ अपने गाँव की दीवारों और अपने ज़ेहन में भी रंग भरने लगते हैं।

इस बीच स्कॉलरशिप लेकर वह चीन जाता है और हमेशा मीडियम के साथ प्रयोग करने की अपनी झक में कभी फ़ोटोग्राफी तो कभी परफ़ॉर्मिंग आर्ट और कभी वीडियो इंस्टालेशन के रूप में प्रयोग करता है। वह ‘नौकरी नहीं करूँगा’ की ज़िद के साथ दो साल बाद वापिस हिंदुस्तान लौटता है और फिर से बनारस में अधूरे छूटे हुए गाँव की दीवारों को रँगने में जुट जाता है।

अभी जब मैं मुंबई के अपने मनहूस कमरे में सूअर की तरह बिस्तर पर लोटते हुए व्हाट्सएप या मेल किए हुए उसके बिल्कुल नए और ताज़ा काम को देखता हूँ तो एक ईर्ष्याजनित ख़ुशी से भरकर ख़ुद को बेहद हैरान पाता हूँ। अब एक अजीब-सी सरलता उसकी आकृतियों में दिखाई पड़ती है, जैसे वह पेंटिंग न होकर संगीत की सुरलहरियाँ हों—लचीली, किसी भी तरह की टेक्निक और कला के स्थापित खाँचों को तोड़ती हुई। कॉलेज के दिनों वाली पेंटिंग्स में दिखता एरोगेंस इस बीच कहीं धुआँ हो चुका है।

अभी जब मैं मुंबई के अपने मनहूस कमरे में सूअर की तरह बिस्तर पर लोटते हुए व्हाट्सएप या मेल किए हुए उसके बिल्कुल नए और ताज़ा काम को देखता हूँ तो एक ईर्ष्याजनित ख़ुशी से भरकर ख़ुद को बेहद हैरान पाता हूँ। अब एक अजीब-सी सरलता उसकी आकृतियों में दिखाई पड़ती है, जैसे वह पेंटिंग न होकर संगीत की सुरलहरियाँ हों—लचीली, किसी भी तरह की टेक्निक और कला के स्थापित खाँचों को तोड़ती हुई। कॉलेज के दिनों वाली पेंटिंग्स में दिखता एरोगेंस इस बीच कहीं धुआँ हो चुका है।

अब यहाँ उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में उसके काम की सरलता—इस जीवन और दुनिया की दुरूहता के साथ एकात्म होकर—प्रेक्षकों के लिए कुछ बहुत सुंदर और सादा छोड़ जाएगी। …और आख़िर कला और कविता का काम ही क्या है, सिवाय इसके कि वह हमें हमारी असल भूख का एहसास कराती रहे।

***

राजकुमार साहनी से और अधिक परिचय के लिए यहाँ देखें : rajsahani.in

शैलेंद्र साहू कविता, कला और सिनेमा के संसार से संबद्ध हैं। उनसे और अधिक परिचय के लिए यहाँ देखें : पाप, साँप और मैं