‘धूल की जगह’ पढ़ने के दरमियान ::

अमन त्रिपाठी

कहीं कोई अच्छा दृश्य देखता हूं तो मुग्ध हो जाता हूं. सोचता हूं इसकी तस्वीर उतार लूं फिर झिझक होती है कि ऐसी सुंदरता तस्वीर में कहां आ पाएगी. अच्छी कविता पढ़ता हूं तो जैसे उन्माद-सा हो जाता है. सिर पीटता हूं और सिर के बाल नोचता हूं. लेकिन उस कविता के पास ज्यादा देर रुकता नहीं. अंदर उतरते डर लगता है. दिल बैठने लगता है. ऐसा लगता है जैसे जिन दबावों का संतुलन मुझे स्थिर किए हुए था, उनमें कोई अतिरिक्त आकर्षण आ जुड़ा है और सारे दबावों का आपसी समीकरण गड़बड़ा गया है.

विज्ञान कहता है, दबाव न हों तो अस्तित्व न हो; लेकिन दबाव केवल वायु का ही होता और आकर्षण केवल गुरुत्व का ही होता तो बात ही क्या थी. लगता है मानो वह जो आकर्षण आ जुड़ा है, वह ही अस्तित्व बन जाएगा और बाकी सारे दबाव बेअसर हो जाएंगे और मैं डूबता चला जाऊंगा. डूबने से डर लगता है. तैरना सीख गया हूं सो ईमानदारी से डूब भी कहां पाऊंगा.

इस परिदृश्य में मौजूद कविता के उन्माद का यह दृश्य मुझे अवसाद में डालता है. मैं सोचता हूं क्या मैं ही वह अभागा था जो इतना चालू हो गया कि यह समझने लगा कि कविता में डूबना नहीं है? मुझे ही इतना संतुलित होकर क्यों चलना था. मुझ पर ही इतने सारे खिंचाव क्यों आ गए जो कविता के आकर्षण को संतुलित कर देते थे?

प्रिय कविता अपने हाथ से लिखने का मजा ही और है. प्रिय कविता लिखते हुए कलम जरा और फेंक-फेंक के चलती है. एक पंक्ति के बाद हर अगली पंक्ति हवा की तरह माथे को छूती है. प्रिय कविता संबल की तरह होती है.

कविता ने हमें यह सुविधा दी कि हम जो कहना चाहते थे, वह बात इस तरह कही जाती है. कविता के साथ यह सुविधा भी है कि इसे इस तरह बरता जा सकता है कि यह कहां जाएगी, यह तो रहेगी ही. और फिर रोजमर्रापन में कविता को भूलते ही वह इतनी दूर चली जाती है कि एक कविताहीन समाज बन जाता है. फिर दार्शनिक होते हैं, समाज का विश्लेषण करते कि जिस समाज को कविता नहीं आती वह ऐसा समाज है; वह वैसा समाज है.

लेकिन यह सच है कि कवियों का हृदय अब भी दुनिया की सबसे अलक्षित जगहों में से एक है. कवियों के बारे में जितनी अफवाहें और किस्से हैं, उतने किसी और के बारे में नहीं.

बारिश से बाहर कभी नहीं आऊंगा… वाली जिद ने न जाने कितनों को अकारण चिढ़ और कुढ़न भेंटस्वरूप प्रदान की है. पिताओं की किचकिचाहटें और उनकी चिंताओं में छिपी धमकियां इस तरह मिलीं जैसे कि यह सब पथ्य हो.

यह सब मिला तो पूर्वज कवियों से इस सब की तरफ कनखी से ताकने और मुस्कुराने की स्मृति में कहीं गहरे बसी आदत भी मिली.

यह सब दर्ज करते वक्त सामने विजयदेव नारायण साही का यह शील भी है :

कवि अ-कवियों से अधिक संवेदनशील या अनुभूतिशील नहीं होता. जो कवि इसके विपरीत कहते हैं उनका विश्वास मत कीजिए; वे अ-कवियों पर रंग जमाने के लिए ऐसा कहते हैं. यह संभव है कि कवि की संवेदना का क्षेत्र अ-कवि से कम हो. प्रायः यही होता है.

क्या करूं! यह आग्रह ही क्यों होना चाहिए किसी को कि वह कवि है? कोई किसी को कवि कहे तो उसे आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करानी चाहिए? मैं जानता हूं कि मैं जहां से यह कह रहा हूं, वहां बहुत ज्यादा ऊंचाई है और कोई यह कहते हुए ही उस ऊंचाई से गिर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं.

दिन फ़रीद अयाज़ और नूरजहां को सुनते और फ़ैज़ को पढ़कर आहें भरते बीत रहे थे कि किसी ने पसलियों में कोंच कर पूछा बताओ आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. इस प्रश्न से पुरानी सारी ‘स्मूदनेस’ किनारे हो गई. मैंने उससे कहा कि चीजें हां या नहीं पर नहीं रहतीं तो उसने कहा बता दो मैं किसी से कहूंगा नहीं कि तुम भी चाहते हो कि आरक्षण हट जाए. फिर मैंने उससे पूछा कि तुम आदिवासियों के बारे में क्या कहते हो और क्या तुम्हारे मुंह में कभी मिट्टी का स्वाद गया है? तब तक गंतव्य आ गया और फिर से वही पुराना विचार भी कि सारे शैक्षिक संस्थानों के मुख्य द्वार पर बड़े लोहे के दरवाजे की बजाय दूकानों में इस्तेमाल होने वाला ‘पुलिंग शटर’ लगाना चाहिए जिससे लोगों को व्यापारिक शब्दावलियों और जगहों को पहचानने में दिक्कत न हो.

…और फिर मैं उन्हीं सारी अकादमिक व्यावसायिकताओं में उन्हीं सबको गरियाते लौटता हूं.

मैं इधर-उधर घूमता रहता हूं.

इस बीच मैंने खुद को इस तरह पारंगत किया है कि पल-भर में मैं शम्मी कपूर की नृत्यमुद्रा से ‘आक्रोश’ वाले ओमपुरी की भंगिमा में आ जाऊं. बात करने का चालू तरीका अब कुछ-कुछ सीख लिया है. इतना तो सीख ही लिया है कि कहां चुप लगा जाना है और कहां काम भर झूठ चल सकता है. इतने से अपना काम हो जाता है.

मैंने बेबसी को ईमानदारी कह देना इन दिनों में सीखा है. या फिर, कहें, समझदारी. बेबस बने रहना समझदारी है. मसलन, मैं जानता हूं कि दर्जियों की समाज में अहमियत क्या बची है (यूं तो आदमी की ही क्या बची है), तो मैं ऐसे किसी बयान पर विरोध दर्ज नहीं करा सकता जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए कि दर्जियों की कोई जरूरत नहीं है अब, और परोक्ष रूप से कहा जाए कि सारे दर्जियों को खत्म कर देना चाहिए.

लब्बोलुआब यह कि मैं शातिर हो चुका हूं.

लेकिन इस आंख का क्या कीजिए कि कोई नया राग सुनकर भर ही आती है. कोई कविता आए तो इस सीने की मिट्टी दलदली हो जाती है.

अकादमियो, संस्थानो… तुम्हारी छत पर खड़ा हो मैं तुम्हारी धूर्तता भरी काबिलियत पर थूकता हूं. तुम सब मिलकर भी मेरा हृदय नहीं सुखा सके. यह बात भी, हालांकि, मैं रोते हुए कहूंगा कि फिर भी तुमने मुझे नालायक बनाकर छोड़ दिया अपने ही सीने के दलदल में धंसने को.

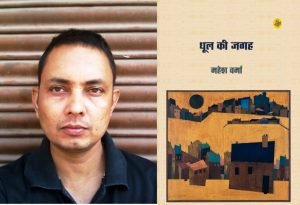

![]() महेश वर्मा के पहले कविता-संग्रह ‘धूल की जगह’ को सुधांशु फ़िरदौस के बाद अब अमन त्रिपाठी ने भी स्पर्श किया है. यह स्पर्श भी एक आलोचक-समीक्षक का न होकर एक कवि का स्पर्श है. अमन कवि और गद्यकार हैं. उन्हें इन दिनों संभावनाशील और चर्चित कह कर पुकारा जा रहा है, जबकि संभावनाशील और चर्चित एक साथ नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि अक्सर चर्चित होते ही संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं. दरअसल, अमन के यहां अभी सब कुछ एक गहरे और मानीखेज रियाज में है— एक बनती हुई कविता, एक बनता हुआ गद्य और एक बनता हुआ मनुष्य भी. ‘धूल की जगह’ पर सुधांशु फ़िरदौस का गद्य यहां पढ़ें : ‘पहले सीख लूं एक सामाजिक भाषा में रोना’

महेश वर्मा के पहले कविता-संग्रह ‘धूल की जगह’ को सुधांशु फ़िरदौस के बाद अब अमन त्रिपाठी ने भी स्पर्श किया है. यह स्पर्श भी एक आलोचक-समीक्षक का न होकर एक कवि का स्पर्श है. अमन कवि और गद्यकार हैं. उन्हें इन दिनों संभावनाशील और चर्चित कह कर पुकारा जा रहा है, जबकि संभावनाशील और चर्चित एक साथ नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि अक्सर चर्चित होते ही संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं. दरअसल, अमन के यहां अभी सब कुछ एक गहरे और मानीखेज रियाज में है— एक बनती हुई कविता, एक बनता हुआ गद्य और एक बनता हुआ मनुष्य भी. ‘धूल की जगह’ पर सुधांशु फ़िरदौस का गद्य यहां पढ़ें : ‘पहले सीख लूं एक सामाजिक भाषा में रोना’